更新日:2025.11.10

【青山店】「香木」の世界

自宅から最寄りまでの道を歩くと、

金木犀の香りがする季節になってきました。

「もうそんな季節かぁ」と思い、

一年の終わりが近づいていることに、寂しい気持ちになりながらも、

金木犀の良い香りで、駅までの歩みが少しだけ軽快になっている気もします。

そんな今回は香りが特徴的な木「香木」について少しお話しさせていただけたらと思います。

「香木」とは

香木とは、樹木から採れる香料のことで、

日本三大道の「香道」では主に

「伽羅(きゃら)」「沈香(じんこう)」「白檀(びゃくだん)」

の3つを指します。

白檀は原木の状態でも芯に香りがありますが、

沈香、伽羅となる原木には香りが無く、

樹脂が長い年月をかけて、熟成することで、香りを放つようになります。

沈香は主に東南アジアの熱帯雨林に自生する特定のジンチョウゲ科の木で、

その樹木に傷がついたり、菌に感染すると、自己防衛のため樹脂を蓄積させます。

その樹脂が凝固し、長い年月をかけて特有の香りを放つようになるそうです。

ちなみに、冒頭でお話しした、金木犀も、

「日本三大香木」といわれるうちのひとつです。

金木犀の他に、沈丁花(じんちょうげ)、クチナシ

が日本三大香木といわれています。

「香木」の歴史

香木の歴史は古く、595年に淡路島に漂着した木が、

「沈香(じんこう)」であると聖徳太子によって特定されたことが始まりとされています。

そして、平安時代に「薫物(たきもの:香原料を粉末にしてはちみつなどで煉り合せた練り香)」が

貴族の間で流行し、鎌倉時代には「香道」という香りを楽しむ芸道が確立されていきました。

その後戦国時代には、貴族、武家の間で、茶道などと共に、権威の象徴となっていきます。

そしてようやく、江戸時代に香道が家元制度を確立。

貴族、武士だけでなく、一般市民にも広まっていきました。

ちなみに、奈良国立博物館で11月10日まで開催の「正倉院展」には「蘭奢待(らんじゃたい)」と呼ばれる名香木が

正倉院の宝物のひとつとして展示されています。

(この名前を聞くとどうしてもあの芸人さんお二人の顔が浮かびますが…)

この蘭奢待には切り取られた形跡が3か所あり、

それぞれ、足利義政、織田信長、明治天皇、

が切り取ったと言われています。

アトリエ木馬の香木「クス」

ここからは、アトリエ木馬でお取り扱いのある「香木」に関してお話ししていきます。

さすがに、伽羅や沈香、白檀といった木のお取り扱いはありません…。

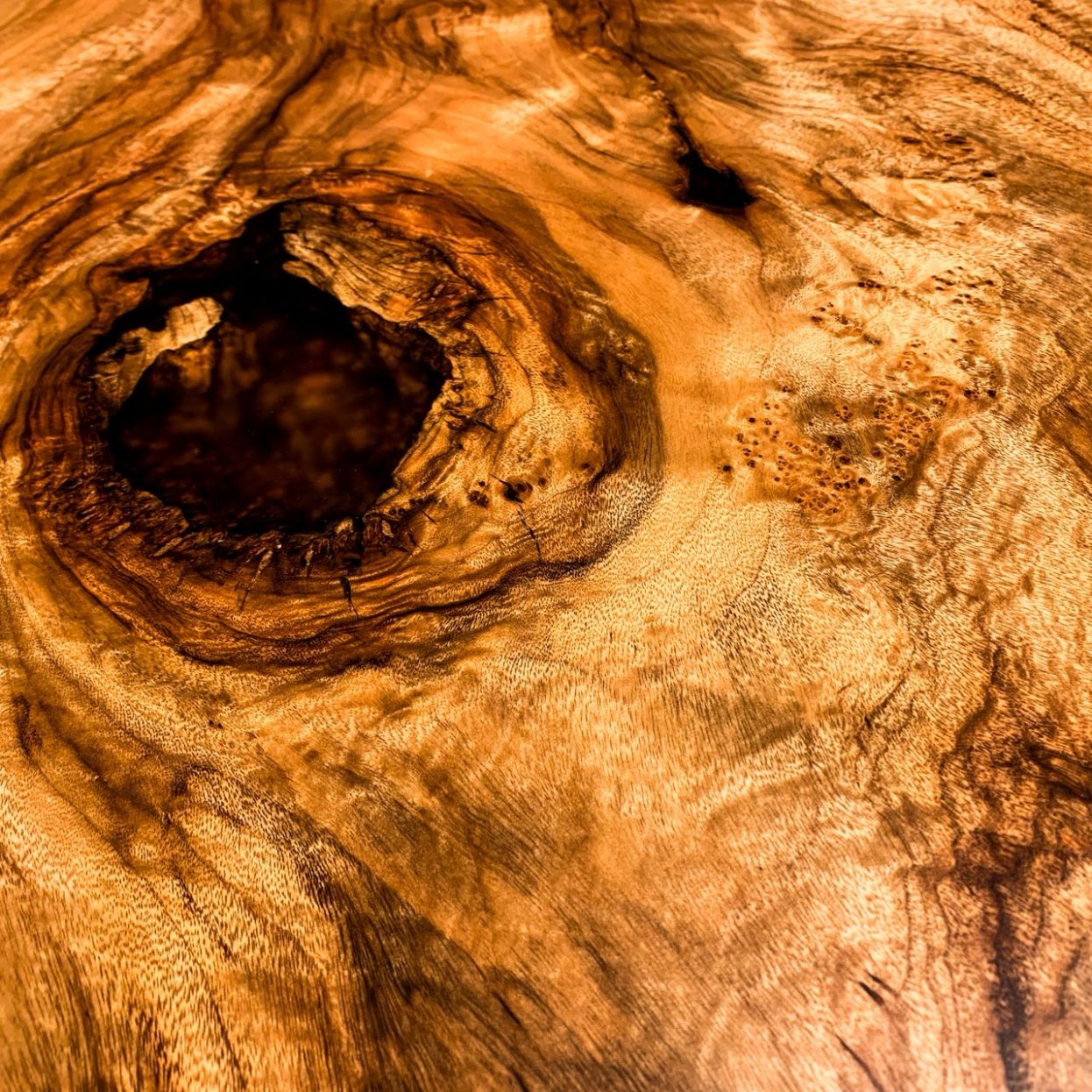

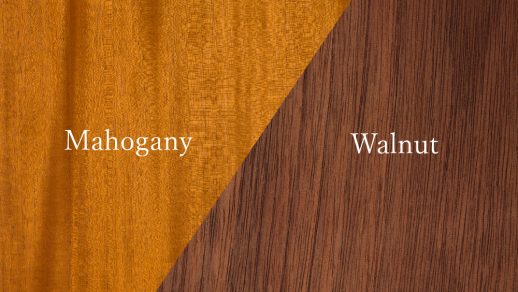

しかし、これまであげてきた香木以外の香木として代表的な「クス」の木は、アトリエ木馬でも、とても人気の樹種です。

クスは「樟脳」という成分を持っており、

それがクスの独特の香りの要因となっています。

別名で「ショウノウノキ」と言われるくらいで、

防臭防虫効果があり、クスからとれる樟脳が

金、銀に次ぐ輸出品だった時代もあったそうです。

アトリエ木馬の香木「屋久杉」

もう一つ、「スギ」の木も香木のひとつとして知られています。

アトリエ木馬ではスギの中でも、「屋久杉」のお取り扱いがあります。

スギには「セドロール」という芳香成分があり、

リラックス効果があるとされています。

もちろん屋久杉にもセドロールは含まれており、

屋久杉が大変希少になった現在でも香木として、

細かいチップ状になったものや、線香になったものが販売されています。

アトリエ木馬青山プレミアムギャラリーでは…

アトリエ木馬青山プレミアムギャラリーでは、

先ほどお話しした、クスと屋久杉に関して、とても模様が美しいものを厳選して展示しております。

少しでも興味を持っていただけましたら、是非、

アトリエ木馬青山プレミアムギャラリーへご来店ください。

スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。

木の楽しみ方は一枚板だけじゃない!

新着記事

ショールーム

記事カテゴリ

青山プレミアムギャラリーの関連記事

木のはなしの関連記事